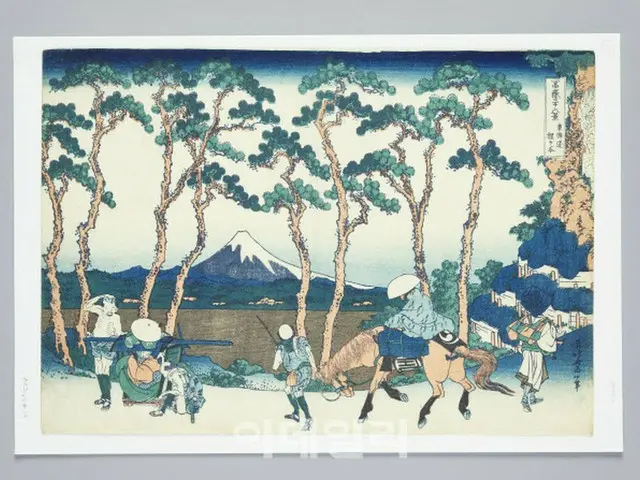

国立中央博物館は2日、今年1月に新しくリニューアルして再開館した世界文化館日本室の常設展示を先月28日に変更したと発表した。今回の定期交代では葛飾北斎の版画「東海道保土ヶ谷」を初公開する。

「東海道保土ヶ谷」は葛飾北斎が制作した代表的な版画集「富嶽三十六景」の一つだ。東海道にある保土ヶ谷宿場から見た富士山の姿を描写した。“富嶽”は富士山の別名で、葛飾北斎は日本各地から見える富士山の姿を46枚の連作で制作した。

「東海道保土ヶ谷」はヨーロッパ印象派を代表する画家 クロード・モネ(Claude Monet、1840~1926)の連作「ポプラ並木」(Poplars)に影響を与えた作品として有名だ。「東海道保土ヶ谷」の松の間から見える富士山の姿は『物の間、その向こうに見える姿』という、それまで西洋では描かれなかった風景だった。

モネはこのように虚をつく構図とさわやかな色の構成、繰り返されるモチーフなど、浮世絵の斬新な構図を自分の作品に応用した。19世紀後半にヨーロッパで流行したジャポニズム(Japonism、日本趣味)が西洋の印象派画家に影響を与えた代表的な例の一つである。

今回の定期交代では江戸時代(1603~1868)の遊び文化を見せる屏風「邸内遊楽図」も披露する。17世紀の江戸時代の人々はすごろく、将棋、かるたなどのゲームだけでなく茶道、書道、踊り、音楽演奏など室内でも非常に多様な“遊び”を楽しんだ。特に今のサウナのように熱い蒸気で沐浴する江戸時代の公衆浴場もある。

江戸時代の繁華街であり現在も観光名所である東京都の浅草寺一帯の姿と風俗を描写した「江戸名所図巻」も購入後、初公開する。

この他にも幕府の専門画家集団だった狩野派の作品で、高位武士屋敷の室内を飾った屏風「四季花鳥図」と17世紀の日本で生産された代表的な湯飲みの「黒織部」茶わんも披露される。

博物館の関係者は「全国道路網の拡充に伴う旅行の流行、印刷文化の発達、経済発展に伴う庶民文化の開花など、いつにも増して多彩だった日本の江戸時代の社会像を世界文化館の日本室で見てほしい」と伝えた。

国立中央博物館常設展示館である世界文化館日本室は年中無料で観覧可能で、展示は9月30日までだ。

Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 84