出産休暇は2012年に比べ、逆に5%ポイントほど低下した。この数値は今でも育児・出産休暇制度が活性化されていないことを示している。少子化を克服するためには、これまでのインセンティブ提供中心の財政投入から脱し、「仕事と生活の両立」という、社会的雰囲気と制度を先に確立する必要があると指摘されている。

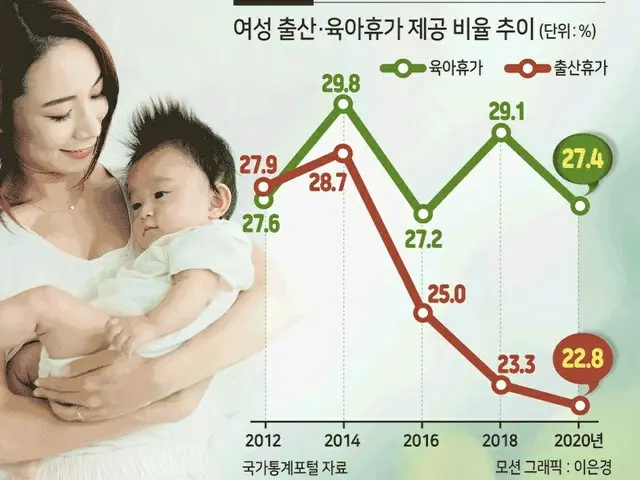

10日、国家統計ポータル(KOSIS)の女性出産・育児休暇の提供と特典の有無に関する統計によると、出産休暇が「提供されている」と答えた割合は、2012年の27.9%から2020年の22.8%に減少した。「受け取った、または受け取ることができる」と回答した割合は、80.9%から41.9%に激減。ほぼ半数が欠けた状況だ。「受け取れなかった、または受け取ることができない」と答えた割合は、16.8%から51.5%に増加した。女性回答者の半数以上が出産休暇さえ使えない状況になっている。

育児休暇も同様の状況だ。育児休暇が提供されていると答えた割合は、2012年の27.6%から2020年の27.4%に減少した。歴代政権がすべて低出産率対策を強調したが、実際の指標上では改善の動きが見えない。「受け取った、または受け取ることができる」と答えた割合は、逆に78.6%から40.8%に減少。「受け取れなかった、または受け取ることができない」と答えた割合は、19.5%から54.8%に上昇した。出産休暇と同様に、回答者の半数以上の女性が育児休暇を使えていない状況になっている。

最近の世論調査結果でも、出産休暇や育児休業を使うことが難しい現実が現れている。先月23日、「職場パワハラ119」が世論調査専門機関の「エムブレインパブリック」に依頼して1000人を対象に調査した結果、女性の44%が「出産休暇を自由に使えない」と答えた。特に非正規雇用は54.3%、5人未満の事業所に勤務する職員は59.9%が出産休暇を自由に使えないと回答した。

育児休業の場合、男女の職員の43.1%が「育児休業を自由に使えない」と回答した。女性は50.2%、非正規雇用は56.0%とより高かった。

出産休暇や育児休業は、少子化対策において重要性が強調される制度だ。それにもかかわらず、10年以上もの間、制度がまったく定着しなかった。法律がないわけではなく、社会的な雰囲気がまだ進歩しておらず、これに対する社会的なインフラが不足しているためとみられる。労働基準法第74条には、出産(有・死産)前後休暇および妊娠・出産期の保護規定が明示されている。また、出産休暇中に解雇など不利な扱いをすると、5年以下の懲役または5000万ウォン(約511万円)以下の罰金に処される。

そのため、少子化の危機を克服するためには、出産奨励金などを支払う従来のインセンティブ重視政策から脱し、出産と育児環境の改善を目的とした仕事と生活のバランスなど、社会的環境やインフラの整備が必要だと指摘されている。結婚や出産を困難にする住宅など不動産価格の安定、女性の「ワンオペ育児」を改善するための男女の育児休業制定や、労働時間の短縮など社会的環境の整備が急務だ。

労務士のチェ・ヘイン氏は、「労働基準法と男女雇用均等法は、出産休暇や育児休業を利用した労働者に対して不利益を与えないよう規定しているが、現実には不利益が非常に頻繁に発生している」と指摘し、「さらに、実際に出産休暇や育児休業のために労働者を解雇するなどの不利益を与えながら、使用者はまるで労働者に責任があるかのように別の理由を作り出すことがある」と述べた。

そして、「法律違反で労働省に報告しても、解雇が不当解雇なのか労働委員会の判断を受けて来いと調査を保留する」とし、「労働委員会の手続きとは別に、労働省は判断を先延ばしにせず、労働基準法と男女雇用均等法違反について調査し、その資料を労働委員会に提供するなど積極的な役割を果たすべきだ」と説明した。

Copyright(C) herald wowkorea.jp 104